Aquella mañana, el cielo pesaba sobre la ciudad, cubierto de nubes grises que amenazaban con derramar su carga. La lluvia caía sin cesar, como si el mundo intentara lavar sus propias penas. Frente a una gran mansión, rodeada de jardines impecables, una mujer con un uniforme azul desvaído intentaba comer bajo un árbol.

El agua resbalaba por su rostro, mezclándose con las lágrimas que trataba de ocultar. Su humilde táper ya estaba empapado, y ella temblaba de frío, de cansancio, quizás incluso de soledad. Fue entonces cuando él la vio, el dueño de la mansión, un hombre tan rico que podía comprar comodidad para cientos.

Pero lo que descubriría después le partiría el corazón de una forma que ni la peor crisis financiera lograría. Si crees en la fuerza de la empatía, la compasión y la importancia de dar segundas oportunidades, no te pierdas más historias como esta.

El nombre de aquel hombre era Javier Mendizábal, uno de los empresarios más poderosos de Sevilla. Había construido su imperio desde la nada, pero el éxito había endurecido su visión del mundo. Para él, el dinero lo resolvía todo: respeto, poder, incluso felicidad. Casi nunca reparaba en quienes trabajaban para él. Sus empleados eran parte del decorado silencioso de su riqueza.

Sin embargo, aquel día algo cambió. Ver a su empleada, Lucía Hidalgo, sentada bajo la lluvia, como si no tuviera derecho a otro espacio en el mundo, despertó algo en su interior. Javier la observó desde el coche, incapaz de entender por qué alguien elegiría comer a la intemperie cuando había un comedor cálido y seco para el personal.

Bajó del vehículo y se acercó pisando el césped empapado. Lucía solo lo notó cuando él ya estaba cerca. Se levantó rápido, intentando esconder su táper como si hubiera hecho algo malo. Sus manos temblaban. Él preguntó por qué estaba allí, pero solo recibió una disculpa murmurada con la cabeza baja.

Javier regresó a la mansión, pero esa imagen no lo abandonó en todo el día. Ni reuniones ni llamadas lograron distraerlo. Esa noche, durante la cena, preguntó discretamente por Lucía a otro empleado. El hombre le explicó que, tiempo atrás, algunos invitados se habían quejado del olor a jabón de su uniforme. Desde entonces, Lucía nunca más había comido dentro de la casa.

Aquellas palabras le dolieron más de lo que imaginaba. Al día siguiente, siguió a Lucía desde lejos. Caminó hacia el mismo rincón bajo el árbol, con su pequeña táper. Al abrirla, Javier vio que era poca comida: arroz, garbanzos y casi nada más. Comía lentamente, como quien debe hacer durar lo poco que tiene.

Esta vez, se acercó con cuidado. “Lucía, ¿por qué no comes dentro? Ya ha dejado de llover”. Ella respiró hondo antes de responder: “Señor, antes lo hacía. Pero un día, sus invitados llegaron temprano y se quejaron. Dijeron que yo no debía estar cerca. Me dio vergüenza y no quise que volviera a pasar”.

Las palabras le golpearon como un puño. Ni siquiera recordaba aquel día, pero solo imaginar a alguien humillado en su propia casa por algo tan trivial le oprimió el pecho. En los días siguientes, Javier observó a Lucía más de cerca. Descubrió que llegaba dos horas antes cada día, no por obligación, sino porque caminaba largas distancias para ahorrar el billete de autobús.

Era viuda, madre de un niño estudioso y además trabajaba de noche. Aun así, nunca se quejaba, nunca alzaba la voz. Un día, Javier fue al barrio donde vivía. Era un lugar humilde, olvidado. Las casas eran pequeñas, algunas con grietas en las paredes. En una de ellas, encontró al hijo de Lucía estudiando bajo la tenue luz de una bombilla colgante.

En la pared, dibujos de un hospital, de personas siendo curadas y de una madre con uniforme azul. El niño quería ser médico, ayudar a gente como su madre. Aquella noche, Javier no pudo dormir. Pensó en todo lo que había construido: edificios, empresas, fortunas… pero nunca había construido empatia.

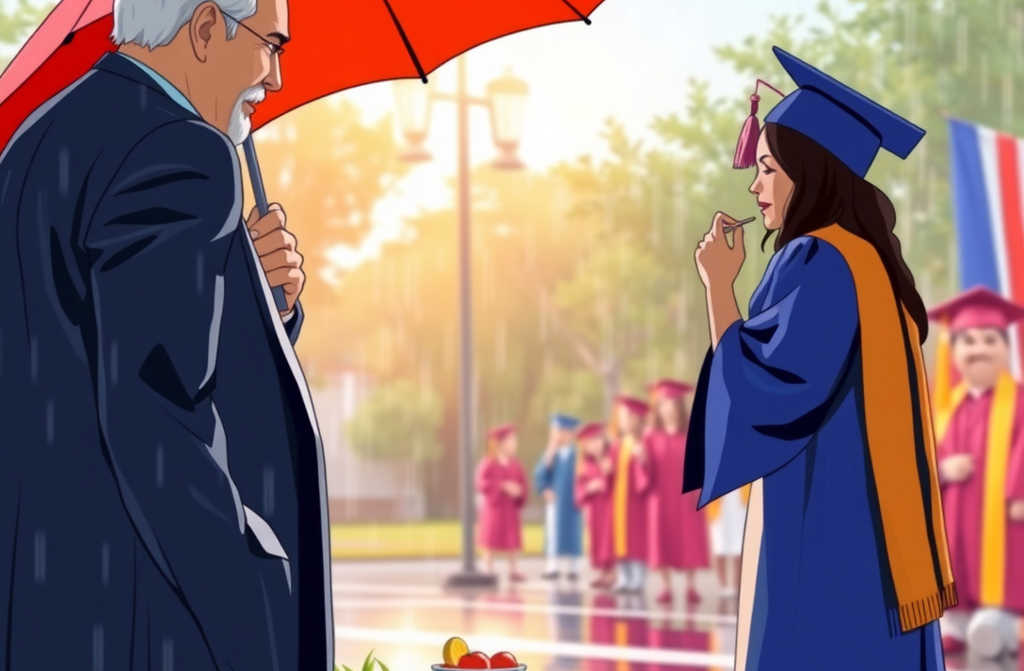

A la mañana siguiente, llamó a Lucía a su despacho. Ella entró temerosa, convencida de haber cometido algún error. Pero, en vez de eso, Javier le entregó un sobre. Dentro, la aprobación de una beca completa para su hijo, garantizada hasta su graduación. Y un nuevo puesto para ella, con un sueldo mucho mayor: supervisora del equipo de limpieza.

Lucía se echó a llorar. “Señor, no sé cómo agradecérselo”. Javier sonrió. “No tienes que agradecerme nada. Solo prométeme que nunca más comerás bajo la lluvia. A partir de hoy, esta casa también es tuya”.

Desde entonces, el ambiente en la mansión cambió. Los empleados parecían más felices. Incluso la familia de Javier notó su transformación. Se acercó más a la gente, escuchó más, ayudó más. Descubrió que el éxito sin empatía no es más que un vacío disfrazado.

Y cada vez que pasaba cerca de aquel árbol donde vio a Lucía por primera vez, recordaba el día en que su corazón despertó.

Años más tarde, el hijo de Lucía se graduó con honores. En la ceremonia, Javier aplaudió más fuerte que nadie. Cuando ella le agradeció, él solo sonrió y dijo: “Tú me enseñaste lo que es ser verdaderamente rico”.

A veces, todo empieza así: con un gesto sencillo, una oportunidad, una mirada… y un corazón dispuesto a cambiar.